前回、情動のSelf-managementにおける「緊急対処」と「予防対処」の違いについて解説しました。今回は、緊急事態での嫌悪刺激による罰の副作用の理解と指導者の対応について、応用行動分析の枠組みから考えたいと思います。

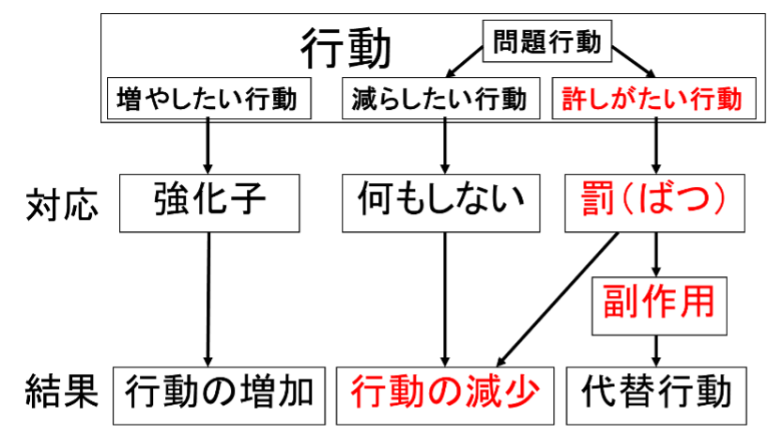

図は、応用行動分析の考え方による様々な行動への対応とその結果を模式図としてあらわしたものです。増やしたい行動にはほめるなどの強化子を伴わせてその行動を増加させることが出来ます。また、減らしたい行動には何も対応しないことでその行動を減少させることが出来ます。教科書では「無視する」と表現されていることが多いですが「無視している」ことが相手に伝わると「何もしない」ことにはなりません。問題は「人を殴る」「ナイフで自分を傷つける」「大事なものを壊す」など放っておけない許しがたい行動にどう対応するかです。

図 応用行動分析による様々な行動への対応とその結果(宮崎昭2020)

「頬をたたく」「強く押さえつける」「『殺すぞ』と怒鳴る!!」など嫌悪刺激をつかって力で懲らしめる方法は相手の行動を止める即効性があるためによく使われています。なにより「相手が悪いから」という言い訳ができることも自分を納得させます。しかし、人は自分がしたことは忘れてしまいがちですが、他の人からされたことは忘れません。その結果、次のような副作用が伴います。

- 情緒的な偏りをもたらす。恐怖や嫌悪感の体験は親や指導者を避けるようになります。不安や緊張の体験は不登校等の逃避・回避反応になる可能性があります。また、がまんや失敗感の体験が続くと、喜びや意欲も萎えます。

- 安全や効果を考えない短絡的行動をもたらす。怒りや不満の体験はうらみ、ねたみ、反撃を引き起こすことがあります。また、被害感の体験から相手に対するしかえし(攻撃的行動)を引き起こしかねません。そして、何よりも強者と弱者の優劣による人間関係(いじめの構図)が広がります。

- 学習性無力感。失敗・嫌悪刺激から逃れられないことが繰り返されると成功の可能性があっても努力することを考えず、不快な状況から抜け出す意図を持たなくなってしまいます。こうなると自力で抜け出すのは難しく、他の人からの援助が必要になります。

では、嫌悪刺激による罰を使わないとしたら、許しがたい行動にどう対処したらよいか、次回、代替行動の形成について考えたいと思います。