前回まで、自己管理(Self-management)の緊急対処について考えてきました。そして、緊急事態が収まった後では、課題を特定しスモールステップ化して予防学習を行うことの重要性を述べました。今回から、どのようにして予防対処の力を高めていくことが出来るのか考えます。

CASELは自己管理(Self-management)を「さまざまな状況で自分の情動、思考、行動を効果的に管理し、目標と願望を達成する能力」と定義しています。これには、満足遅延耐性(delay gratification)、ストレスマネジメント(manage stress)、個人や集団の目標達成の動機と力の感覚(feel motivation & agency to accomplish personal/collective goals)が含まれています。

満足遅延耐性(delay gratification)とは、利己的短期的欲求を抑え、社会的・長期的欲求を優先して待つことができる特性です。

Mischelら (1972)のマシュマロテストが有名です。幼稚園児にマシュマロを見せて大人が返ってくるまで(15分~20分)待てたら2個もらえるという条件で、待てるかどうかを測定しました。その後、子どもたちが高校生になった時に、待てた子どもは待てなかった子どもよりも社会性や学力も高く問題行動が少なかったという結果が得られました。

一方、Wattsら(2018)は発達心理学データベースを使い、広範囲の社会経済的な対象者を対象にして検証したところ、マシュマロテストで待てた時間よりも社会経済的な環境の方が学力や行動と指標との相関が強くみられたと報告して、マシュマロテストへの批判がなされています。

はたして、学力や社会的行動は、「待つ力」をつけると高まるのでしょうか?それとも、「社会的経済的な環境」が与えられれば高まるのでしょうか?どちらの研究も「関連」があることを示しているだけで、介入操作を行って「原因」を特定しているわけではありません。原因としての影響を実証するためには、「待つ力」の訓練や「社会経済的な環境」の改善を実施した子どもたちと、実施しない子どもたちを比較するランダム化比較試験(RCT)が必要です。

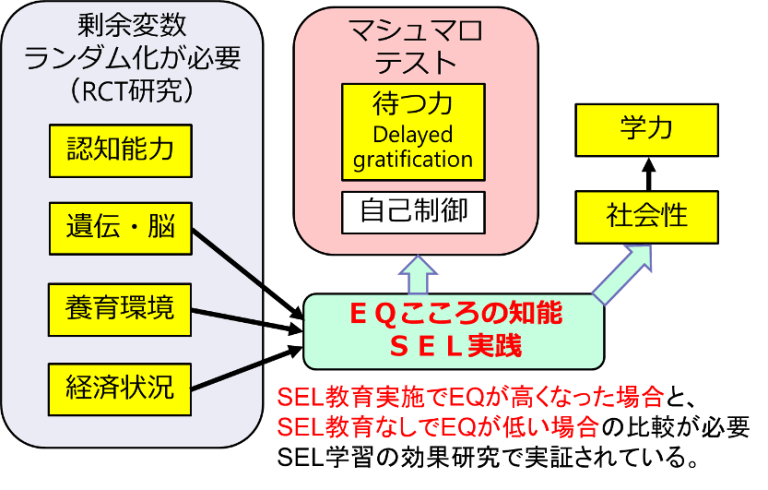

私は、ただ「待つ力」を鍛えただけ、ただ「社会経済的な環境」を改善しただけで、直接的に学力や社会的行動が高まるとは思えません。図1は、マシュマロテストについての宮﨑仮説です。遺伝・脳や養育環境や経済状況の相互作用による影響を背景にして、SEL(社会性と情動の学習)によるEQ(こころの知能)の向上が「待つ力」にも「社会性」にも「学力」にも改善効果があると考えます。Durlakら(2011)によるSELの介入効果に関するメタアナリシス研究では、SELは「SELスキル」だけでなく、「態度」や「向社会的行動」や「学力」にも関連し、「行動問題」や「情緒的問題」を低下させることが示されています。

図1 マシュマロテストについての宮﨑仮説