今回は、「媒介過程」の予定を変更して「ストレス反応」について考えます。生理学的な自律神経系の不調(不眠、腹痛、動悸、免疫低下)以外に、心理的なストレス反応として次の4つがあげられます。

- 行動反応:活動の遂行レベル(Performance)

- 情動反応:不安、抑うつ、怒り、悲しみ、性衝動、解離など

- 身体反応:姿勢定型・動作定型・慢性緊張(頭痛、肩こりなど)

- 認知反応:歪曲された認知過程、不合理な信念など

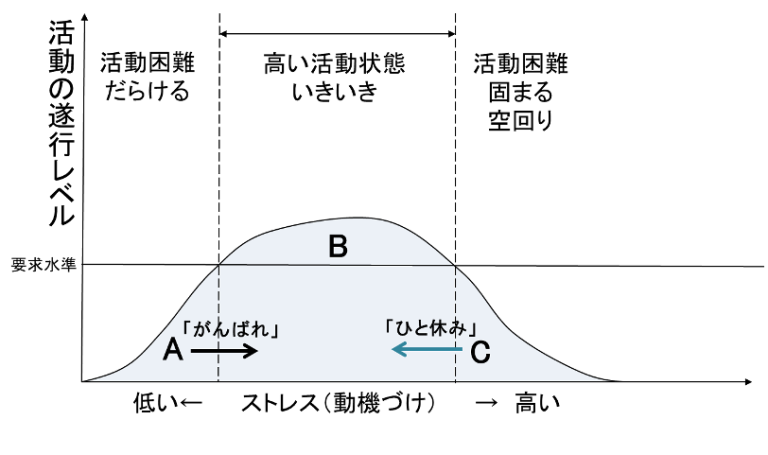

まずは、第1の行動反応について、図2021-4-1のようなストレスと活動の遂行レベルの逆U字関係について考えてみましょう。

図2021-4-1 ストレスと活動の遂行レベルの逆U字関係

学習心理学におけるYerkes-Dodson’s Law(逆U字仮説)と呼ばれる動機づけ理論がもとになっています。特定の課題の要求水準まで達成する場合に、ストレスがなく動機づけが低いAの状態だと「やるきにならずだらけて」活動の遂行レベルは低くなります。一方、報酬や罰が与えられたりするなどの一定のストレスがあるBの状態では、「何とかしようといきいき」して要求水準を上回るように活動の遂行レベルが高まります。けれども、さらに難しい課題を短時間で複数実行しなければいけないような高いストレスにさらされるCの状態になると「にっちもさっちもいかずに固まる」状態や「がんばっても課題解決に至らない空回り」状態になって活動の遂行レベルは下がって要求水準を再び下回ってしまいます。この逆U字関係の理論は、スポーツの世界でピークパフォーマンスを考える基礎理論としても活用されています。

不登校の子どもやうつ病の人に「がんばれ」と声をかけて刺激を与えるのは、Aの状態に対して動機づけとなるストレス刺激を与える意味があります。それで活動の遂行レベルが高まるのであれば問題ないのですが、実際にはCの状態にある人ではますます固まったり空回りしたりする方向に進んでしまいます。そうした人には、逆に「ひと休み」などストレス刺激を低下させることで活動の遂行レベルが上がることが期待されます。

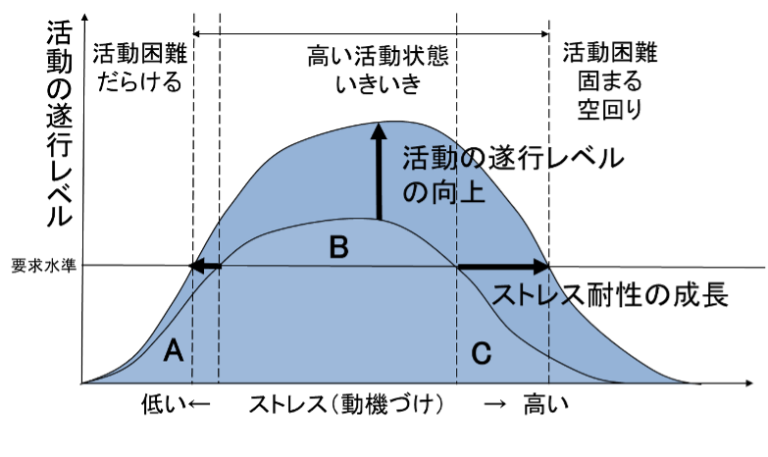

ストレスの強さに応じた遂行レベル全体の面積が「ストレス耐性」です。長期的なストレスマネジメントやトレーニングなどによって、図2021-4-2のように、ストレス耐性が成長して、それまでできなかった活動の遂行レベルも高くなります。またそれまで活動困難になってしまっていたストレスにも幅広く要求水準を超えた対応できるようになります。

図2021-4-2 活動の遂行レベルの拡大

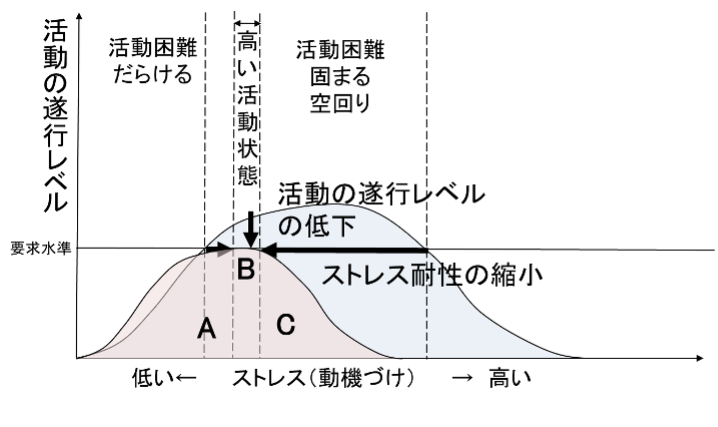

逆に、図2021-4-2のように強いまたは長期的なストレス状態や活動制限が継続することによってストレス耐性が縮小して活動の遂行レベルが縮小します。そうすると、それまではできていたストレスへの対応の範囲が縮小し、固まったり空回りをしたりして要求水準に応じた活動が困難な状態になってしまいます。

図2021-4-3 活動の遂行レベルの縮小

参考文献

- Yerkes、 R. M.、 & Dodson、 J. D. (1908). The relationship of strength of stimulus to rapidity of habit formation. Journal of Comparative Neurology & Psychology、 18、 459 – 482.http://dx.doi.org/10.1002/cne.920180503