今回は、「ストレス反応」のクセ(パターン化)について考えます。

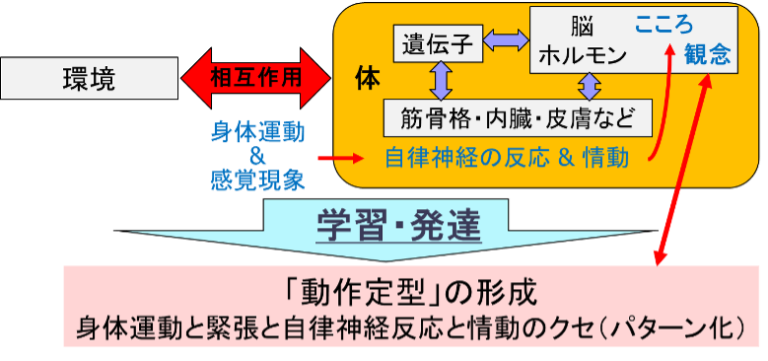

次の図をごらんください。

図 2021-5-1 環境と体の相互作用の学習・発達による「動作定型」の形成

人間の「体」は、遺伝子、脳やホルモン、筋骨格・内臓・皮膚などの要素から成り立っています。その「体」が「環境」と相互作用するところに身体運動と感覚現象が生まれます。それに伴って、体には自律神経の反応と情動が生じます。それらを脳が総合的に感知するところに「こころ」という現象が生まれています。

さらに、こうした、「体」と「環境」との相互作用が繰り返され、身体運動と緊張と自律神経反応と情動のクセがパターン化されて学習・発達します。それが「動作定型」です。

「動作定型」は、発達の中で体と環境との相互作用を繰り返すことで身につけたパターン化されたクセです。宮崎(2018)は、次のように述べています。

「生まれてからの人の運動発達は、産声の呼吸・発声動作に始まり、おっぱいを吸う吸啜反応からしだいに意図性のある発声や摂食の動作へ、そして物を扱う手作業動作へと発達していきます。また、重力に対応する首を起こす動作、坐る動作、立つ動作、歩く動作が発達します。そこには、その人独特の声の出し方、独特の手作業動作のクセ、坐り方や立ち方のクセがみられます。廊下から聞こえる話し声や、歩く足音だけでも誰が来たのか分かったりするのはそのためです。(中略)動作定型には、特定の情動や動機づけなどの心理的な過程が随伴しています。(中略)相撲の力士が行う仕切りという『動作定型』は、同時に戦いに向かう『闘志』と『立ち合いの息を合わせる』という心理的な過程が含まれています。」

この動作定型を脳は特定の「観念」や「象徴」あるいは「信念」という形で定式化します。学習・発達の途中では「体」と「環境」との相互作用という具体的な現象が付随していますが、定式化が進むにつれて、環境との相互作用がわずかであっても、この「観念」や「象徴」や「信念」だけで動作定型が誘発されるようになっていきます。これが認知行動療法でいうところの「不合理な信念」や「スキーマ」と呼ばれる現象です。こうした、固定化した「観念」は「偏見」ともつながるもので、身体運動と緊張と自律神経反応と情動を固定化して自由度を狭める結果ともなります。

次回は、動作と緊張・自律神経・情動の調整を促進して、自由度を高めるソマティック・エクササイズについて考えます。

参考文献

- 宮崎昭・村主光子・田丸秋穂・杉林寛仁・長田実(2018) 障害者のための絵でわかる動作法2 自立活動へのはじめの一歩. 福村出版.