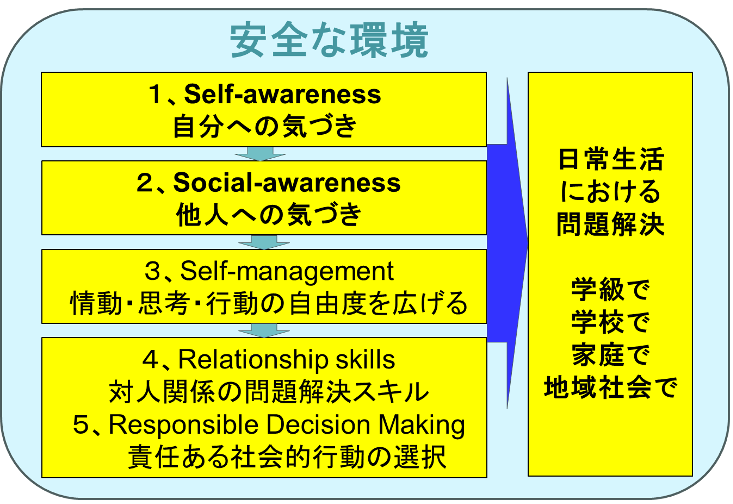

今回、Eliasら(2015)の学校レベルのSEL実践の7活動のうちから,Activity 3:学校文化と風土をアセスメントすることとActivity 4:共通の価値観、課題、重要な生活習慣を明確にすることについて考えます。図1は,社会性と情動の学習(SEL)の系統性を示したものですが,背景となっている安全な環境を醸成する学校文化と風土ならびに共通の価値観,生活習慣が課題です。

図1 社会性と情動の学習の系統性(宮﨑昭 2023)

現在の学校では,不登校件数,暴力件数,いじめ件数のいずれも増加傾向にあります。これは,とりもなおさず,学校が必ずしも安全な文化と風土にないことを示しています。

車田(2021)はドイツでの音楽活動の経験と比較して,日本人は非常にミスに厳しいと指摘しています。音楽大学受験やコンクールでは1音でもミスしたら落ちると言われプレッシャーを感じている高校生の実情を述べています。また,その背景にある学校教育での風土について,教科学習で先生の質問に答えられないと「予習してこなかったのか」「ダメだね」と言われたり,分からないことを質問すると「説明したのにわからないのか」「家で辞書引けばわかるだろう」と言われたりした経験を語っています。こうして,ミスすることを恐れるようになると,他人のミスに対しても厳しくなってしまうというのです。

暴力を振るったり,他の人の学習の邪魔をしたり,人の物を取ったりなどの安全な学習を脅かす行動は,止めなければなりません。けれども,「質問に答えられないこと」も「分からないことを質問すること」も安全な学習を脅かす行為ではありません。ただ,「分からない」状態なだけで,叱られなければいけない問題行動ではありません。けれども,日本の学校教育には,「分からないこと」は問題であるとして,安全を脅かす問題行動と同様に叱って無くそうとする文化と風土が残っているように感じます。安心して学習するためには,「どこが分からないか分かったので復習しておこうね」とか「いい質問だね。後で説明するね」などの支援が大切なのです。

日本ポジティブ行動支援ネットワークは,問題行動に対する「罰」による対策ではなく,適切な行動に対して「認める」,「励ます」,「称賛する」働きかけで,これを増やしていく応用行動分析に基づく教育の枠組み「ポジティブ行動支援」(PBS)の重要性を指摘しています。その比率は,ポジティブ・フィードバックとネガティブフィードバックの比率は5:1が理想とされています。そんな文化と風土が学校教育に根付いていくことを願っています。

参考・引用の文献

- 車田和寿(2021)【音楽談話③】演奏家の失敗!許せますか?気になりますか?音楽とミスの深い関係!!日本人はミスに厳しい?. YouTube>音楽に寄せて. https://www.youtube.com/watch?v=hvPRQHmrquI. (2024.4.4参照)

- 松山康成(2013) SELとポジティブ行動支援の融合が子どもにもたらすもの. 日本SEL研究会主催研修会資料.

- 日本ポジティブ行動支援ネットワーク https://pbsjapan.com/ . (2024.4.4参照)