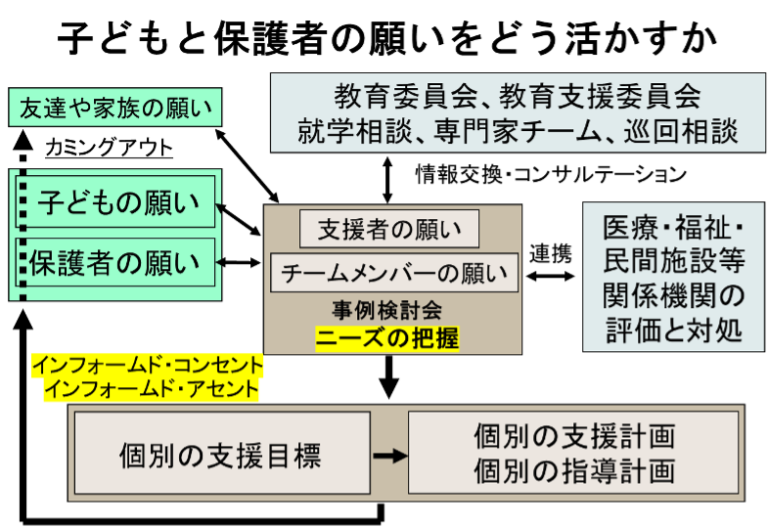

生徒指導や特別支援教育においてSELを活用する際に、子どもと保護者の願い(情動)をどう生かして、個別の支援計画や個別の指導計画の作成し、支援していくか、宮﨑ほか(2000)のモデルを改訂したものが図1です。

図1 子どもと保護者の願いを活かす個別の支援プロセス

子どもと保護者の願い(情動)は違います。その子どもの友達やその親が感じる願い(情動)も違います。さらに、教師などの支援者や支援チームの他のメンバーが感じる願い(情動)も違います。

保護者の願い(情動)には、食事・排泄・睡眠・しつけなどの家庭生活、発達の遅れ、友だち関係や集団行動などの社会性などの困り感があげられます。

支援者の願い(情動)には、かんしゃく・ぐずり・落ち着きがないなどの情緒の問題、乱暴(叩く、つねる、暴言)や嘘をつくなどの行動の問題、他の子と同じ集団行動が出来ない協調性の問題などの困り感があげられます。

子どもの願い(情動)では、それを言葉で表現することが難しい場合も多いのですが、次のような困り感の表現に出会ったことはありません。

「偏食で困ってるんだ」、「しつけを守れなくて困ってるんだ」、「かんしゃくを起こして困ってるんだ」、「暴言を言ってしまい困ってるんだ」など。

子どもの願い(情動)としては、私は次のように推測しています。「友達を作りたい」、「欲求をかなえたい」、「褒めてほしい」、「家庭や学校の生活を気持ちよくすごしたい」、「得意な所で活躍して、苦手な所で困りたくない」など。

子どもと保護者と支援者とまわりの子どもや大人も含めた様々な願い(情動)を表現し合うことが大切です。また、必要に応じて教育委員会の専門家チームや医療・福祉・民間施設などの関係機関と連携します。その上で、事例検討会を行い、問題などの「良くない状態」に対して満たすべき「ニーズ」を把握し、個別の支援目標を策定します。ですから、個別の支援目標は、否定的表現「・・・しない」ではなく、肯定的表現「・・・できるようになる」と書くことが原則です。

こうして、合意できそうな目標に対する個別の指導計画を作成したところで、それを保護者と子どもの本人に見せて、説明し、理解してもらい、納得出来たら合意してもらいます。理解できない部分や納得できない部分を拒否する権利があることがインフォームド・コンセントの原則です。子どもの場合には嫌がるからといって拒否する権利は必ずしも認められていませんが、「インフォームド・アセント」として、できるかぎり理解と合意を求める必要があるとされています。保護者と子どもに拒否された場合には、合意できたところから支援を始めたり、あるいは別の代替案を一緒に考えたりすることが必要となります。

カミングアウトについては、次回取り上げたいと思います。

参考・引用の文献

- 宮﨑昭・藤田和弘・山中克夫・齋藤博之 (2000)自立活動の個別の指導計画の理念と実際. 筑波大学自立活動研究, 13, 9-18.